本文围绕“赛事票务规划与管理策略优化探讨及实施路径分析”展开系统研究,从票务需求预测、票务产品设计、销售渠道优化与风险管理机制四大方面进行深入分析。文章首先指出,随着体育与文娱赛事的市场规模不断扩大,票务已成为赛事运营体系中最核心的收益来源之一,其规划与管理水平直接影响赛事的品牌形象、财务效益与观众体验。因此,本研究旨在构建一套科学、可执行、具备行业前瞻性的票务管理优化方案。全文从技术、市场、管理、运营等多维度展开论述,强调数字化能力、精细化策略与系统化流程的重要性,并通过对实际可行路径的解析,提出可落地的方法建议。希望通过这一研究,能够为赛事主办方、票务平台及相关产业链提供理论参考与实践指南,推动赛事票务体系走向规范化、智能化与高效化。

1、票务需求预测与数据洞察

在赛事票务体系中,需求预测作为规划工作的起点,直接决定票务产品的结构、数量与销售节奏。通过构建基于历届赛事数据、观众画像、社交媒体声量分析以及地区消费能力的预测模型,赛事方能够在开票前明确市场热度与潜在需求量。精准的预测不仅减少票源浪费,也为后续的价格策略和渠道配置提供依据。

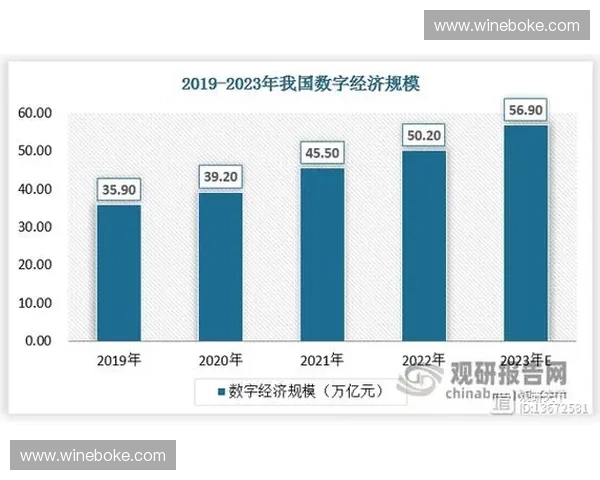

此外,数据洞察的能力决定了票务管理能否形成科学决策。赛事主办方应建立统一的数据中心,将历史销售曲线、官网访问量、粉丝互动指数、赞助曝光数据等进行整合分析,形成可视化数据看板。借助这些数据,管理者可以及时调整营销投放、优化库存结构并增强对市场变化的响应能力。

最后,需求预测的精细化落实需依托人工智能与机器学习技术。例如,通过训练预测模型判断不同时间节点的购票高峰,预估不同价格区间的敏感度,分析特殊人群(如青少年、家庭用户)的购票偏好,最终为赛事票务系统提供可量化的依据,使票务管理走向智能化与精准化。

2、票务产品结构与定价策略

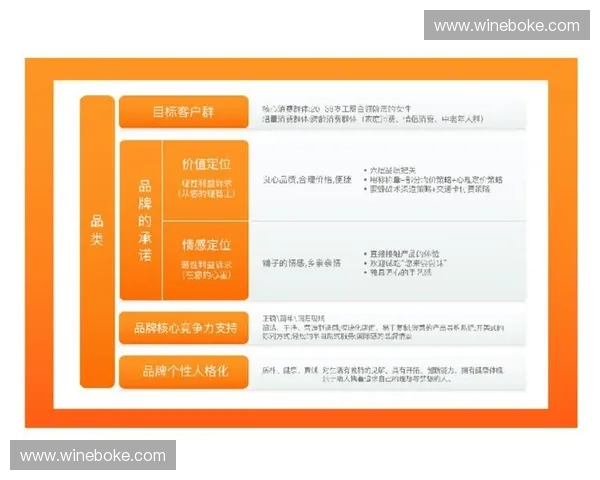

赛事票务的产品结构是影响收益的重要杠杆。科学的产品结构不仅包含区域票、看台票、VIP票,也应加入周边体验类产品,如赛前活动通行证、明星见面会、衍生纪念品套票等。这类复合型票务产品能够提升赛事整体价值,扩大收益来源,同时增强观众黏性和赛事参与感。

在定价策略方面,赛事方应建立基于价值的价格体系,而非单纯依据成本。在考虑场馆区位、赛事影响力、对手实力、座位舒适度等因素后,形成差异化价格矩阵。同时,可引入动态定价模型,根据销售进度、网络热度与剩余票量自动调整价格,使收益最大化。

此外,在不同客群之间设置多层级票务产品也是提升覆盖率的关键,包括学生优惠票、家庭套票、企业团体票等多维方案。通过多样化票务产品构建跨层级消费链条,使赛事能够同时覆盖普通观众、核心粉丝与商务客户,形成更均衡的消zoty体育费结构。

3、销售渠道整合与营销策略

高效的销售渠道体系是票务管理的重要组成部分。在数字化时代,赛事方应同时布局官方售票平台、第三方票务平台、社交媒体小程序及线下授权点,构建多流入口,让观众能够以最快捷的方式购票。渠道整合不仅是资源对接,更是用户体验的整体优化。

营销策略需围绕受众细分展开,通过粉丝社区、短视频平台、赛事宣传会、主办方官方媒体等触点进行精准推广。例如,针对核心观众群体可发布战术解析、运动员专访等深度内容,提升观众情感连接;针对大众群体则以赛事亮点、明星效应、优惠活动吸引其关注,从而实现更高效的转化。

此外,渠道之间的协同机制也是关键。赛事方应通过技术手段打通票务信息,实现库存共享、订单同步、活动联动等功能,让不同渠道成为一个整体系统,而非互相竞争的孤岛。通过统一的渠道管理,提高销售准确性与观众满意度。

4、风控机制构建与服务质量提升

票务风险管理贯穿赛事全周期,包括假票风险、二次交易风险、库存积压风险以及系统稳定性风险。赛事方应建立严格的实名制验证机制,结合区块链票据技术和智能识别系统,确保票务在售卖与入场环节均可溯源、防伪与记录。

在运营管理层面,必须建立应急响应制度,并对退改流程做出规范。在票务系统高峰期,应通过高并发压力测试确保平台稳定运行,并设置备用通道和客服体系,减少宕机、延迟和订单失败带来的负面体验。

服务质量提升是保障票务体系良性运作的重要环节。赛事方应提供清晰的观众指引、便捷的取票方式、多语言服务以及完善的现场协助机制。通过从购票到入场再到观赛的全流程服务优化,提升观众满意度,使赛事品牌形象更具竞争力。

总结:

本文通过从需求预测、产品设计、渠道整合与风控服务四大方面展开系统阐述,构建了赛事票务规划与管理的优化框架。文章强调数字化、智能化与市场化策略的重要性,指出票务体系的每一个环节都直接影响赛事运营的成功与否。

未来,随着技术更新与观众行为变化,赛事票务管理需要持续升级与创新。主办方应在实际运营中不断调整流程、优化策略,并借助数据驱动决策,通过科学规划与高效执行来提升赛事的整体市场价值与社会影响力。