本文围绕“基于运动疲劳模型的运动员恢复与表现提升研究”展开系统化论述,通过模型原理解析、疲劳监测与数据指标、恢复策略优化路径、以及模型在训练负荷管理中的实践应用四个维度进行深入分析。文章强调运动疲劳模型在现代竞技训练中的核心价值,阐明其在精准评估疲劳累积、预测运动表现波动、制定个性化恢复方案以及优化训练周期安排等方面的关键作用。通过结合理论、方法与实践,全文力图呈现一个可操作、可量化、可扩展的科学训练框架,帮助教练与运动员在高强度训练系统中更好地实现负荷与恢复的平衡,最终达成提升竞技表现的目标。本文的讨论不仅具有理论深度,也具备应用价值,为基于疲劳模型的训练管理提供全面参考。

1、运动疲劳模型科学基础解析

运动疲劳模型的发展源于生理学和运动训练学的融合,其核心逻辑是利用数学结构量化运动员在训练过程中所经历的疲劳与恢复过程。这类模型通常将训练刺激视为外部负荷,并通过内部生理反应进行映射,从而构建对疲劳状态的预测机制。长期以来,Banister 模型及其扩展版本成为评价训练负荷与表现变化的典型方法,它以简单参数反映复杂生理过程,为训练科学化提供基础。

这些模型普遍以“训练刺激—疲劳—适应—表现”链路为逻辑主线,认为训练不仅会带来暂时性的疲劳下降表现,也会在长期引导适应,形成能力提升。通过对疲劳和适应两种效应的数值表达,模型能够模拟训练计划的短期与长期成效,使教练在制定训练量时更加精准。

近年来,机器学习技术的加入增强了疲劳模型的预测能力,使其能够应对多维数据输入,如心率变异性、乳酸指标、GPS 运行数据等。模型不再仅依赖固定参数,而是能实时更新,更贴近个体差异。这样,疲劳分析从群体趋势逐渐走向个体精准化,实现运动表现预测的精细化管理。

2、疲劳监测指标体系与评估方法

在基于疲劳模型的研究中,疲劳监测指标是支撑模型运行的核心数据基础。常用的生理指标包括心率变异性(HRV)、血乳酸浓度、皮质醇水平、肌酸激酶(CK)等,它们分别代表着自主神经系统压力、代谢负荷、内分泌反应、肌肉损伤程度。不同指标反映疲劳的不同维度,构成一个多层次监测体系。

除生理指标外,运动表现指标也是疲劳评估的重要组成,如短跑加速度、垂直跳高度、功率输出等。这些功能性指标能够直接揭示身体能力是否因疲劳而下降,尤其适用于对速度力量型项目运动员进行快速状态判断。相比复杂的生化检测,动作表现指标具备更高的日常监测便利性。

心理疲劳评估同样关键,因为运动员疲劳不仅体现在生理层面,还可能产生认知反应迟缓、专注力下降、动机降低等表现。常用工具包括自感用力评分(RPE)、恢复感量表(TQR)以及情绪状态量表等。当心理疲劳与生理疲劳结合时,模型可获得更完整的疲劳画像,提高预测训练风险与表现波动的可靠度。

3、基于模型的恢复策略优化路径

疲劳模型的价值不仅在于评估,还能指导恢复策略制定。根据模型对疲劳累积曲线的分析,教练可以为运动员安排差异化的恢复方式,包括主动恢复、冷热交替、按摩放松、营养补给及睡眠优化等。通过将恢复措施量化输入模型,可以预测其对下一训练周期表现的影响,从而选择最有效的恢复组合。

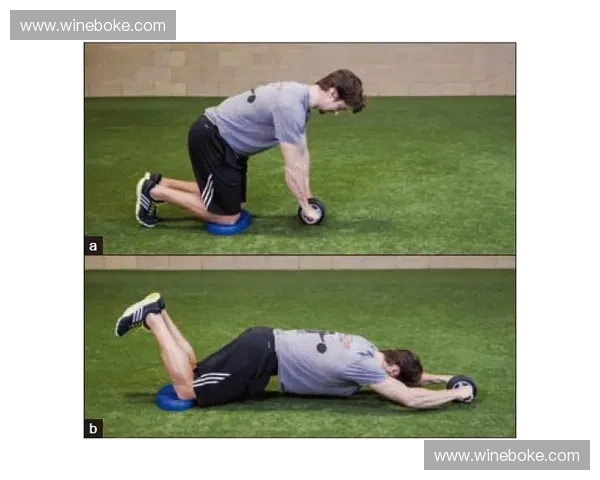

主动恢复通常包括低强度跑步、拉伸、泡沫轴放松等方式,能够促进血液循环,帮助代谢疲劳产物。对于训练频率高的项目,如田径短跑或游泳,模型常显示主动恢复对减少短期疲劳具有直接效果,因此在训练间隙被广泛应用。

营养与睡眠是长期恢复的核心,模型表明,当睡眠不足或营养摄取不均时,疲劳下降速度会显著减缓,进而影响训练适应的累积。因此,科学配置碳水、蛋白质、抗氧化成分,并确保睡眠质量,可显著提升疲劳恢复效率。模型依据这些变量的变化,能够预测运动员未来几天的疲劳趋势,帮助训练团队提前调整计划。

4、训练负荷管理中的模型实践应用

在竞技体育训练中,训练负荷管理的目标是在不过度疲劳的前提下最大化适应效应。疲劳模型提供量化依据,使训练人员能够根据运动员每日状态动态调整训练内容。例如,在高负荷训练周期,如果模型显示疲劳效应过高超过阈值,则会建议降低负荷或安排恢复日,以减少训练伤风险。

周期化训练设计也高度依赖疲劳模型的数据反馈。通过模型预测可知,适应效应通常在特定时间窗口达到峰值,因此训练可根据这一峰值窗口安排比赛与专项冲刺训练。这样不仅避免运动员出现状态低谷,也能确保最佳竞技表现出现在关键赛事上。

此外,疲劳模型对于防止过度训练综合征具有重要意义。当训练负荷长时间高于恢复能力时,模型会显示疲劳曲线持续上升并无法回到基线,这种趋势是过度训练的早期信号。教练可zoty体育以据此提前干预,从结构上调整训练节奏,保护运动员健康并延长运动生涯。

总结:

综上所述,基于运动疲劳模型的运动员恢复与表现提升研究为现代竞技运动提供了科学、量化且可持续的训练管理框架。通过模型解析、指标监测、恢复策略优化与负荷管理应用,训练团队能够更精准地掌握运动员身体与心理状态,使训练效果从经验化走向数据化与智能化。

未来,随着人工智能技术的发展以及运动监测设备的进步,疲劳模型将越来越精准,个性化训练管理也将更为成熟。通过模型驱动的恢复与训练体系,运动员有望在减少伤病风险的同时提升巅峰表现的稳定性,为竞技体育的发展注入更科学的力量。